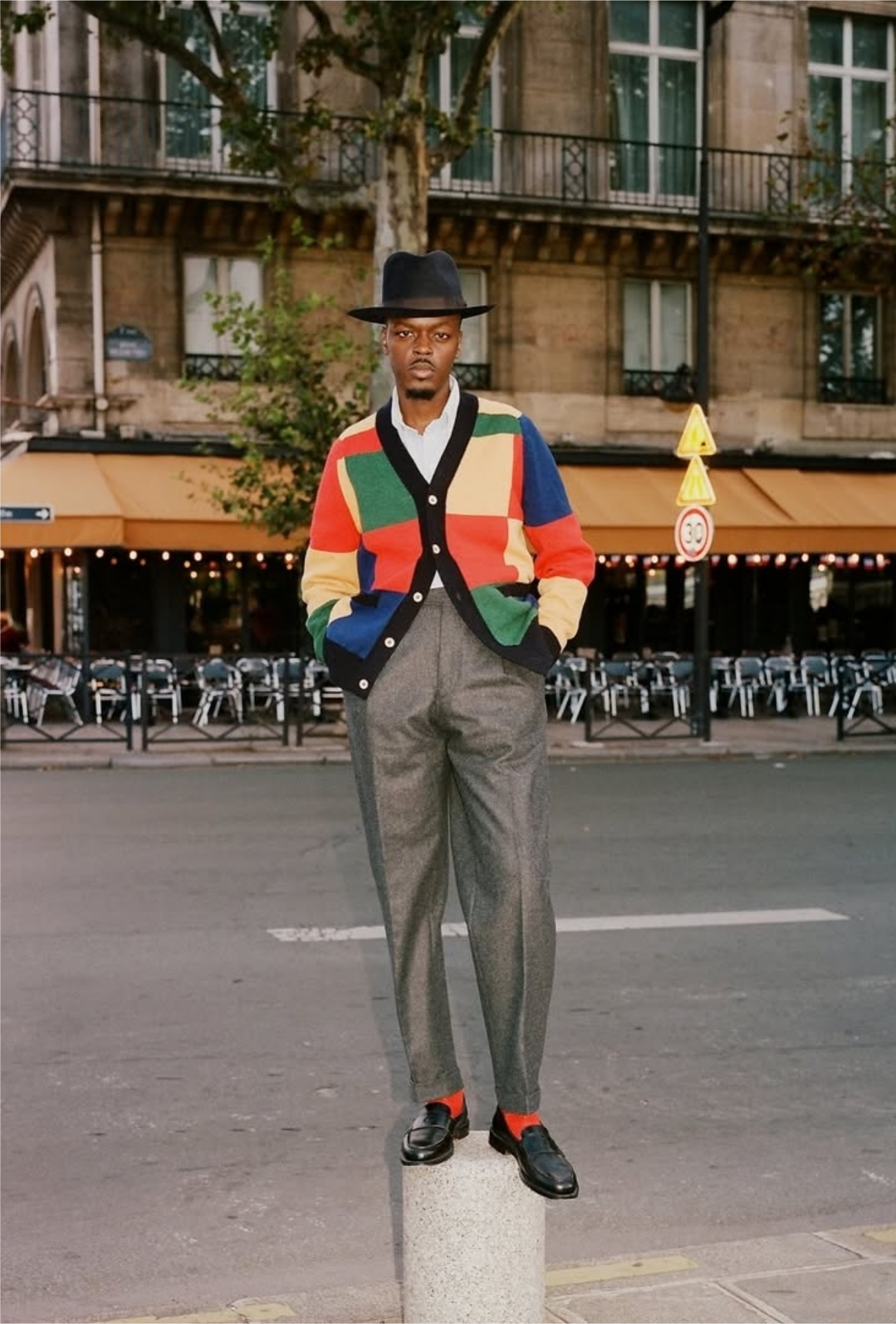

La contestation sera costumée

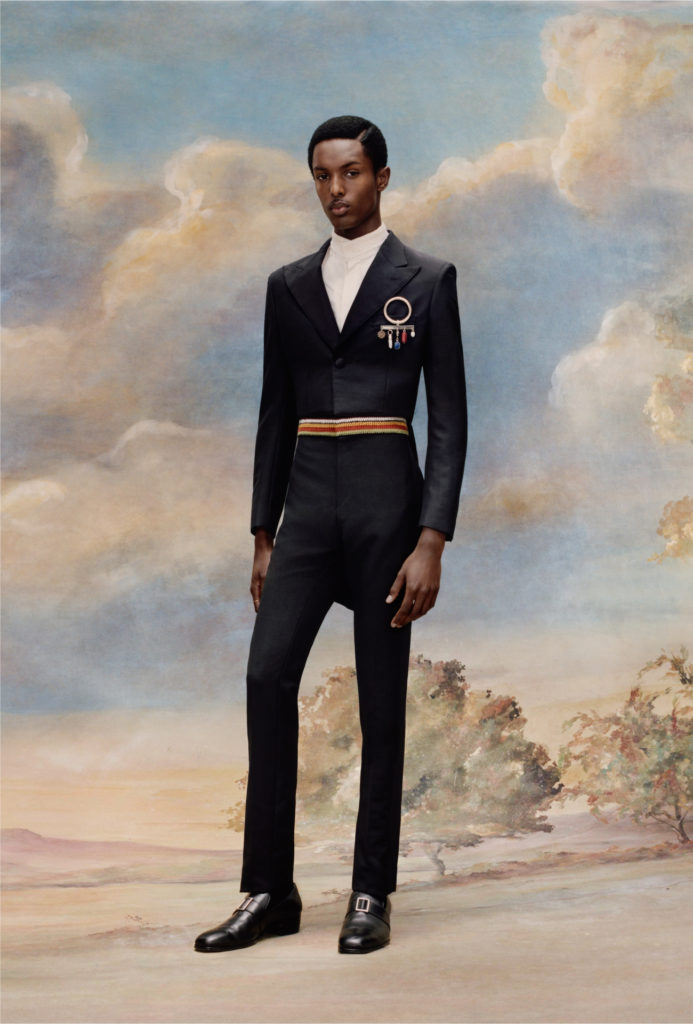

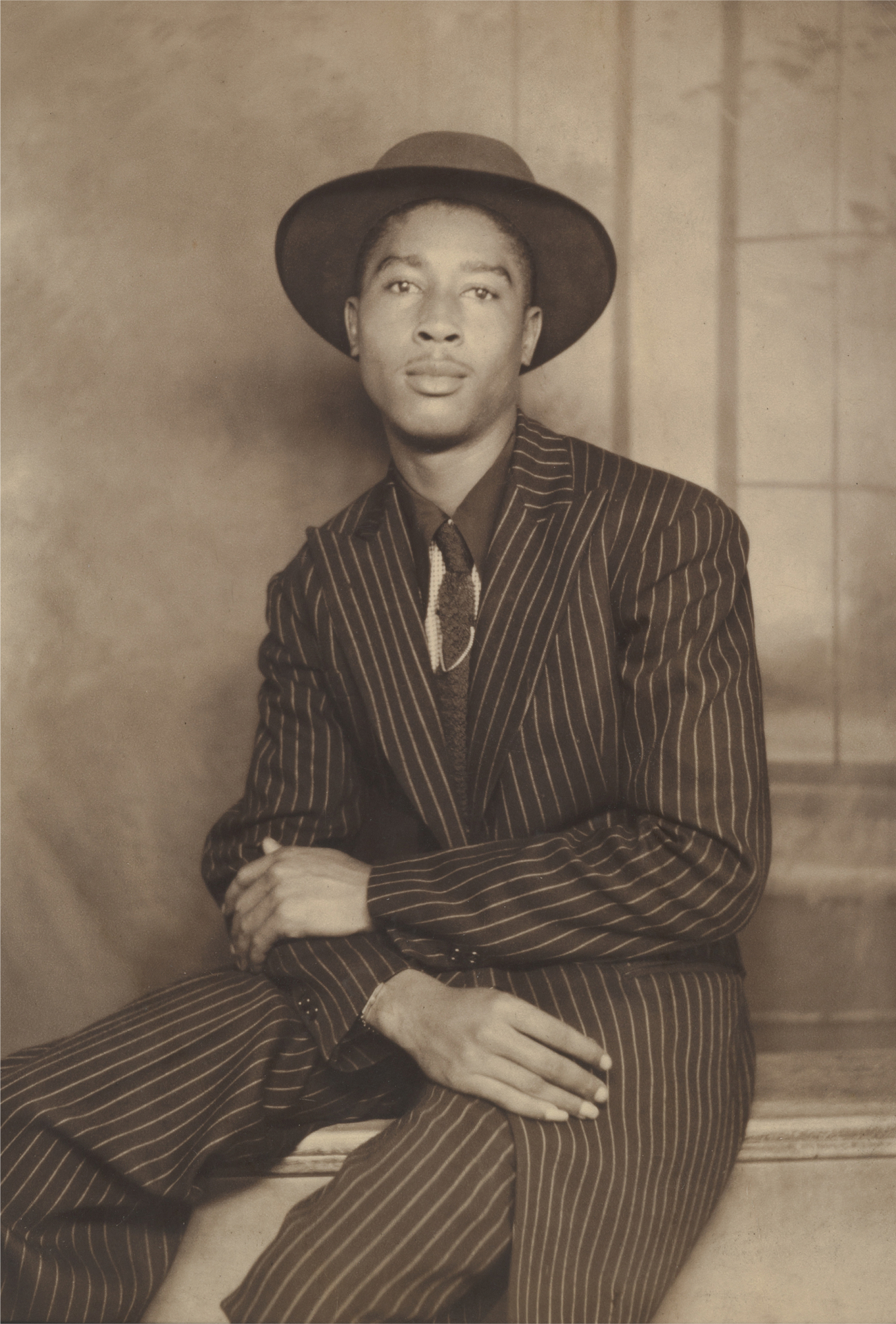

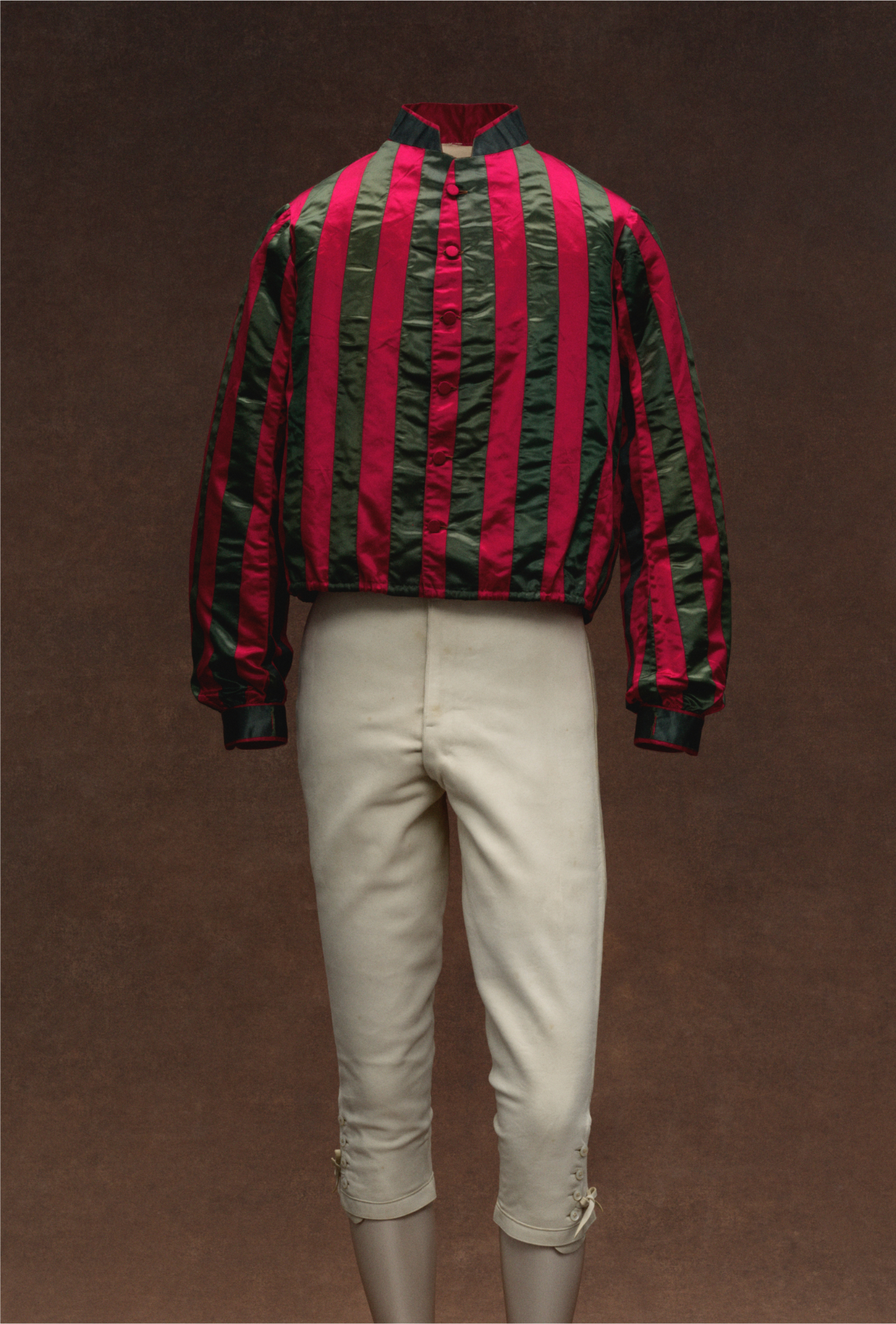

Si Netflix nous a récemment donné à voir un dandy noir plus vrai que nature sous les traits de Regé Jean-Page (aka Simon Bassett, le duc de Hastings) dans la série “The Bridgerton Chronicles”, l’Histoire nous rappelle que tout ça n’est finalement pas que de la fiction. Longtemps cantonnée à l’Europe blanche du XIXe siècle (George Brummell à Londres — considéré comme le père du dandysme —, Oscar Wilde à Oxford, Charles Baudelaire à Paris), la figure du dandy trouve en fait ses racines bien plus loin, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, en passant par Brazzaville à Kinshasa, où l’art de bien s’habiller se vit comme un geste politique, une prise de pouvoir et une esthétique de l’intentionnalité. On pense notamment au violoniste Julius Soubise, un ancien esclavisé devenu icône de mode au XVIIIe siècle et qui foulait déjà le pavé londonien en talons rouges ornés de diamants (coucou Louboutin).

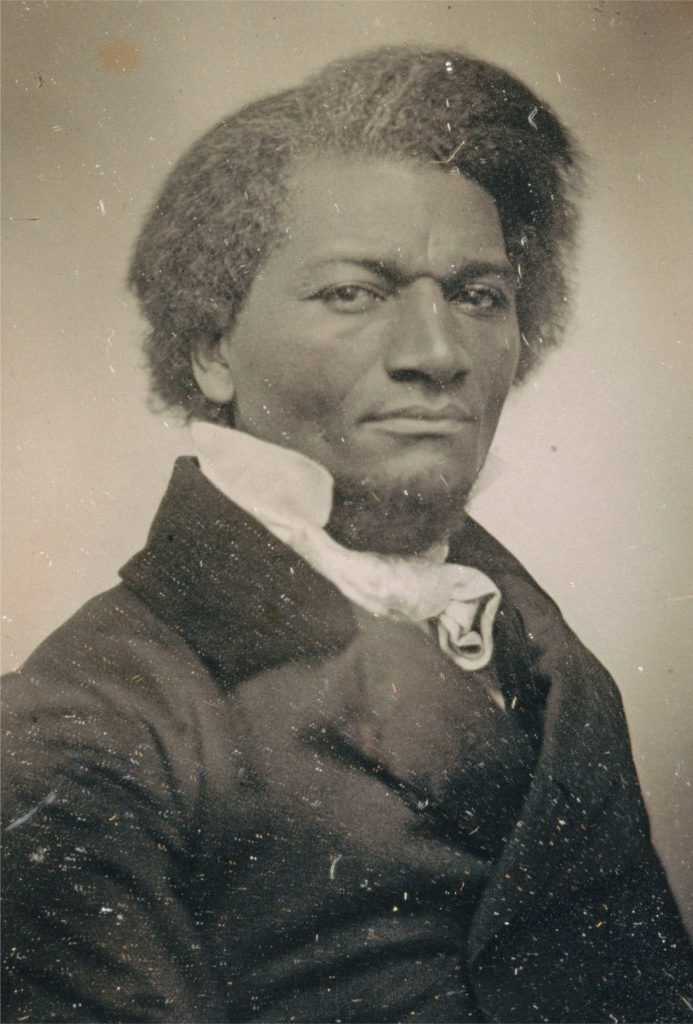

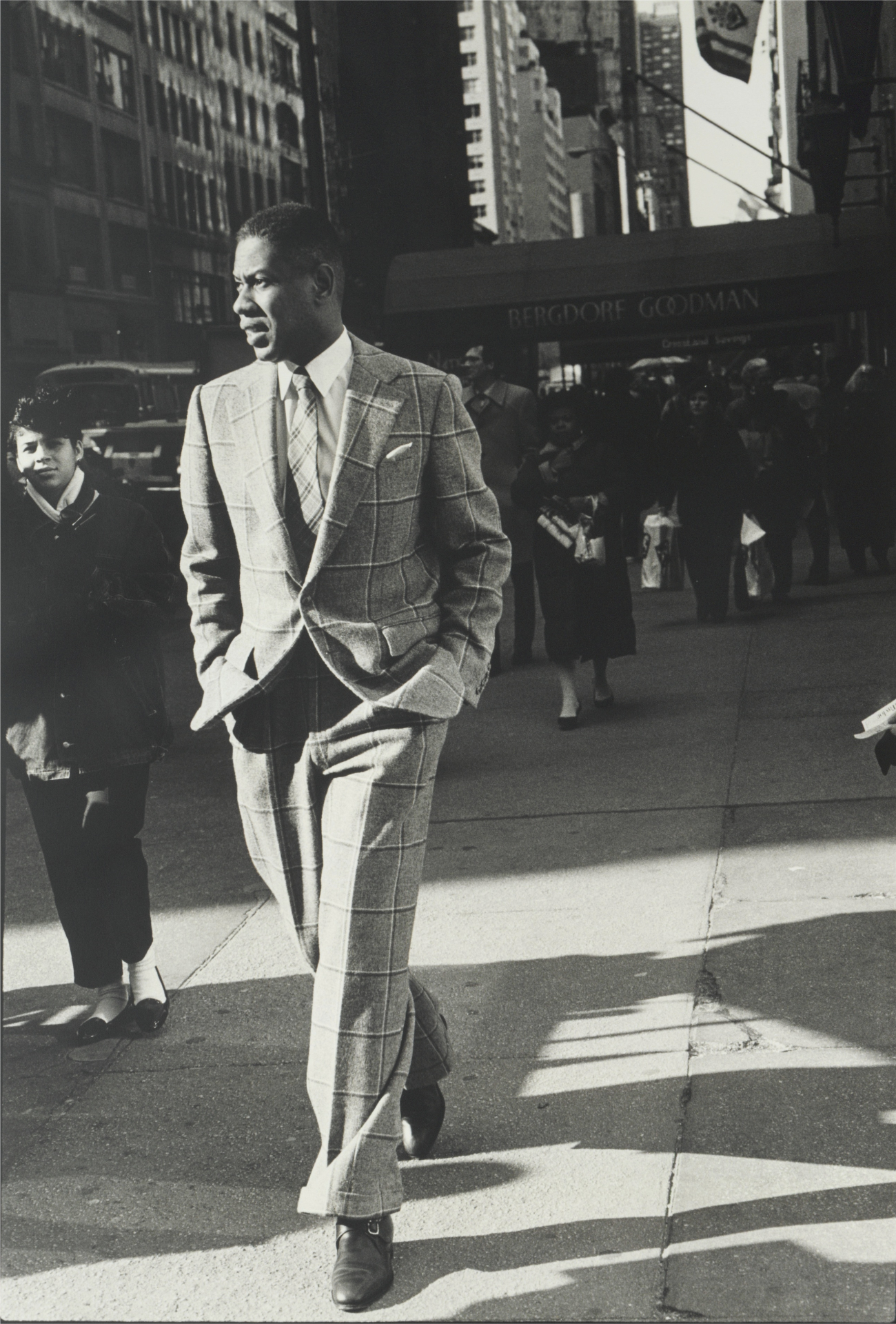

De l’autre côté de l’Atlantique, les Noirs américains libres ont aussi utilisé le vêtement pour faire un pied de nez à une société aux idées rances et racistes. Frederick Douglass, le célèbre abolitionniste, ambassadeur des États-Unis à Haïti de 1889 à 1891 et homme le plus photographié de son époque transformait par exemple chaque portrait en plaidoyer politique faisant du tailoring “un outil d’émancipation silencieuse”, analyse Shantrelle P. Lewis, autrice de “Dandy Lion : The Black Dandy and Street Style” (2017). Avant d’ajouter : “À travers les siècles, s’habiller avec raffinement a permis aux hommes noirs d’exiger une forme de respect”.